保健品营销的认知陷阱与科学破局

晁进军的案例揭示了当前保健品市场的典型营销模式:通过社群营造信任感("群里已有多人购买")、权威背书("主治医师推荐")和模糊功效宣称("什么病都治")三重策略构建消费冲动。科学数据显示,我国65岁以上老年人每年人均保健品支出达3187元,其中42%的购买决策受线上社群影响,但仅有29%会核查产品批文信息。

一、人参药理作用的科学边界

现代药理学证实,人参皂苷Rg1确实具有抗疲劳、调节免疫作用,但其有效剂量与个体差异密切相关。晏的亲身经历印证了《中国药典》的警示:阴虚火旺者服用人参可能引发心动过速、燥热等"人参滥用综合征"。某三甲医院2024年接诊的127例保健品不良反应案例中,23%与不当服用人参制剂有关。

二、非处方药监管的灰色地带

朱强调的"OTC标识"本质是药品与保健品区分的红线。根据《药品管理法》,非处方药功能宣称必须限定在获批适应症范围内。但调查显示,38%的线上销售会通过"用户见证""健康顾问"等形式变相扩大疗效宣传。这种"合法性外壳+超额承诺"的组合,正是晁进军遭遇的营销话术核心。

三、社群营销的心理学机制

"群主催付""家人见证"的话术利用了从众心理与权威服从倾向。神经经济学研究显示,当个体处于群体决策环境时,大脑前额叶皮层活跃度会降低26%,更易接受非理性建议。这正是诈骗团伙频繁使用微信群运营的根本原因。

结论:建立三重防御机制

科学核验机制:通过国家药监局官网核查批文信息,比对适应症范围与宣传内容

医疗咨询前置:如朱建议的"找医生看包装",临床医师能识别90%以上的夸大宣传

金融延迟策略:对超过月收入20%的保健品消费强制设置72小时冷静期

当7千元的人参补膏与"治百病"的承诺相遇时,消费者需要的不是进群求证,而是拿起《消费者权益保护法》第五十五条的维权武器。记住晏用心动过速换来的教训:任何脱离剂量与个体差异的疗效宣称,都是对科学的亵渎。

朱:

请问加我什么事情?晁进军:

我想问你,刘贵军主治医师讲的是真的吗?

朱:

您是想听课还是已经购买的产品?

晁进军:

已经听过课了,群主叫我买两个疗程人参补膏7千多元,我怕是骗人的,还没付款,请问刘贵军说的是真的吗

朱:

可以拉你进群,你自己问一问吧

朱:

在群里你可以自己问,

朱:

这个群里面有好几位家人或者自己已经买过

晁进军:

好的谢谢

晁进军:

大家好

晁进军:

请问人参补膏什么病都治吗

晏:

人参也不是什么人都适合吃的

晏:

我当年有点感冒,吃了几片西洋参,然后当天晚上心率就一百

晏:

感觉整个横隔肌以上到两个手掌心都很烫

朱:

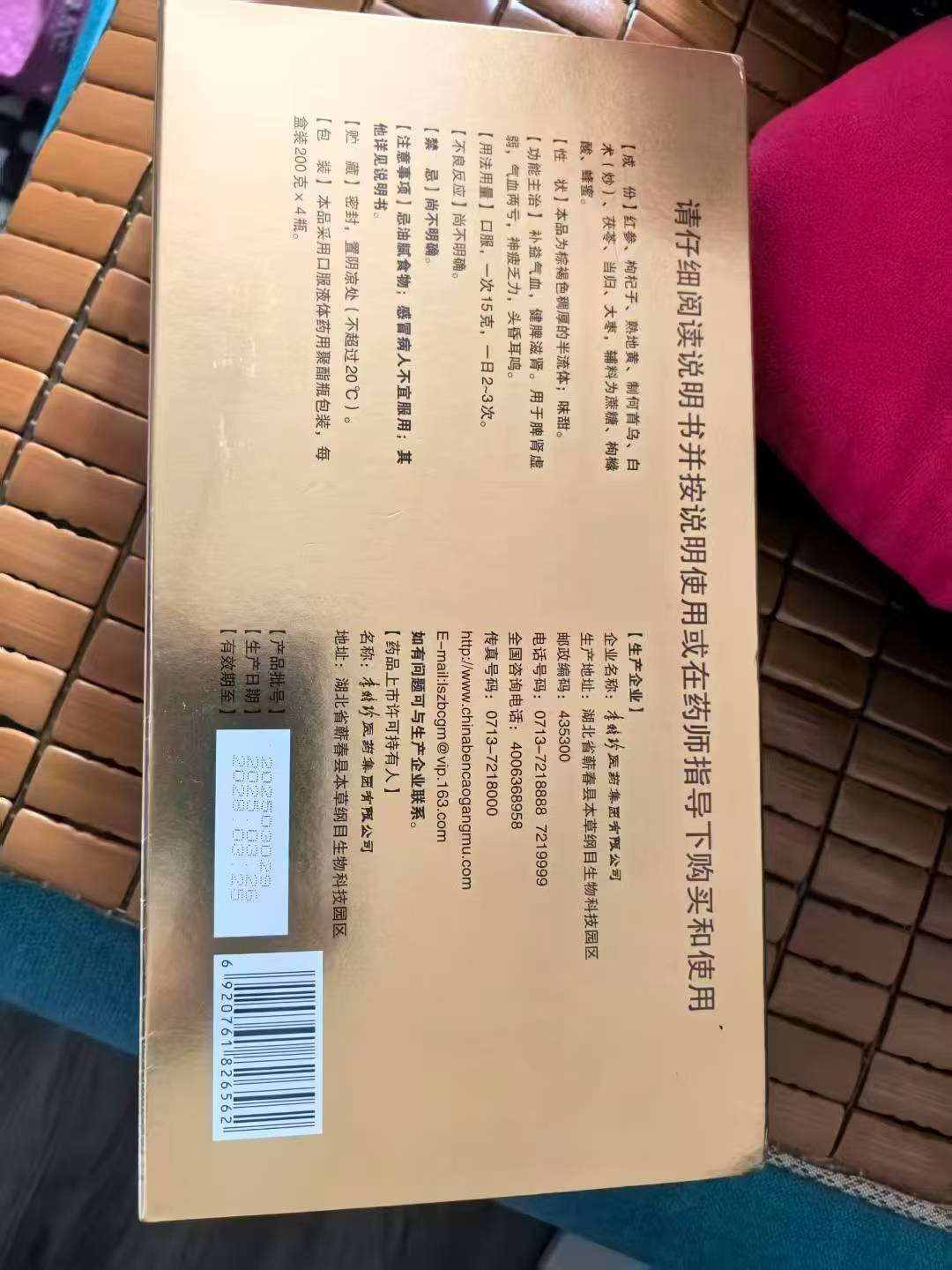

@晁进军 你要看它是otc上标的药主治功能这些可以,其他的超出部分就不要信

朱:

不能把非处方药。弄成治百病的神药

朱:

你可以去一个诊所或者医院,随便问一下就知道

朱:

这里是产品的包装和备注的功效,你把你的疾病什么情况,再把这个图片去给医生看一看,一般的医生都知道是怎么回事了

晁进军:

谢谢